ブログ記事一覧

PTSD(心的外傷後ストレス障害)とは

2024.12.25

PTSD(Post-Traumatic Stress Disorder)は、生命の危機や深刻な恐怖、トラウマ的な出来事を経験した後に生じる心理的な障害です。トラウマ体験に対する脳や心の適応がうまくいかず、症状が長期間持続するのが特徴です。

原因

PTSDは、以下のようなトラウマ的な出来事に曝露された後に発症することがあります:

- 戦争や戦闘の経験(退役軍人など)

- 自然災害(地震、津波、台風など)

- 暴力犯罪(強盗、性暴力、暴行)

- 事故(交通事故、職場での重大事故)

- 突然の喪失(親しい人の死亡など)

全ての人がトラウマを経験した後にPTSDを発症するわけではありません。遺伝的要因、過去の精神的健康状態、社会的サポートの有無などがリスクに影響します。

主な症状

PTSDの症状は、以下の4つのカテゴリーに分類されます。

- 侵入症状(フラッシュバックや悪夢)

- トラウマ体験が突然思い出される。

- 映像や感覚が現実のように感じられるフラッシュバック。

- トラウマを繰り返し思い出す悪夢。

- 回避症状

- トラウマに関連する場所、人、話題を避ける。

- トラウマを思い出させる状況を避ける。

- 過覚醒症状

- 常に警戒している感覚(過剰な驚き反応)。

- 睡眠障害や集中力の低下。

- 怒りっぽくなる、イライラする。

- 否定的な感情や認知の変化

- 自分や他人に対する否定的な思考。

- 楽しいことへの興味を失う。

- 感情の鈍麻(愛情や喜びを感じにくい)。

- 他人とのつながりの喪失。

診断基準

PTSDの診断は、DSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル第5版)の基準に基づきます。以下の要件を満たす必要があります:

- トラウマ的出来事の経験または目撃。

- 症状が1ヶ月以上持続する。

- 症状が日常生活や社会活動に重大な支障をきたしている。

治療法

PTSDは治療可能な疾患であり、以下の方法が知られています。

1. 心理療法

- 認知行動療法(CBT)

トラウマ体験に関連する否定的な思考パターンを修正。 - 曝露療法

トラウマに関連する状況や記憶に少しずつ触れることで恐怖を軽減。 - EMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)

トラウマ記憶を処理するための独自の方法。

2. 薬物療法

- 抗うつ薬(SSRIやSNRI)

パロキセチンやセルトラリンなどが第一選択。 - 抗不安薬や睡眠薬(一時的な補助として)。

- 漢方:神田橋処方(桂枝加芍薬湯+四物湯)が効くことがある(オフラベル使用)

- その他の薬物療法:過覚醒(睡眠障害や過剰な驚愕反応)を緩和する目的で、ADHD治療薬であるインチュニブ(グアンファシン)を使用したり、注意力や集中力が低下の改善や感情調節機能の改善を目的として、同じくADHD治療薬のストラテラ(アトモキセチン)の使用を検討することがあります。いずれもオフラベル(適応外)としての使用であり、使用に際しては主治医・専門医とよく話し合われるのが良いでしょう。

3. 補助療法

- リラクゼーション法や瞑想

ストレス軽減を目的とする。 - rTMS(反復性経頭蓋磁気刺激法)

前頭葉の調整を通じて過覚醒や否定的思考を軽減する可能性がある。

オフラベル使用について

当院では、患者様の症状や治療ニーズに応じて、医師の判断に基づき、一部の薬剤を適応外使用(オフラベル)する場合があります。適応外使用とは、薬剤が承認されている使用方法以外の目的で使用されることを指します。このような治療法は、国内外の臨床研究やガイドラインに基づくものです。ただし、日本では正式な適応症として承認されていないため、効果や安全性について十分なエビデンスが揃っていない場合もあります。

詳細につきましては、診察時に医師にご相談いただき、治療の選択肢について一緒に検討いたします。

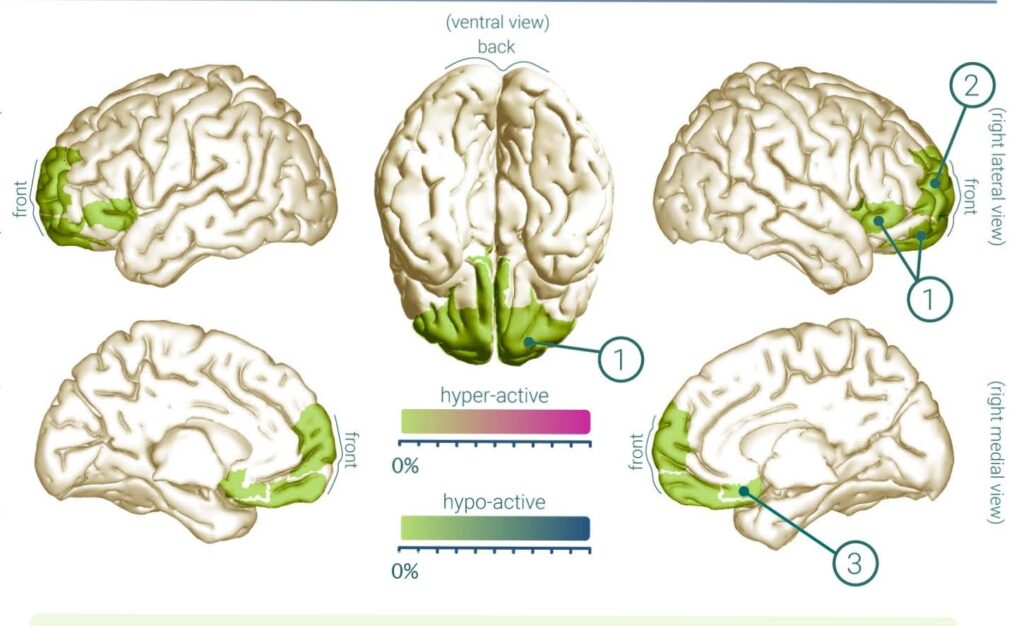

【QEEG】PTSDについて脳波でわかること

2024.12.25

PTSD(心的外傷後ストレス障害)の患者において、QEEG(定量的脳波検査)を用いて観察される特徴的な所見がいくつか報告されています。これらの所見は診断や治療計画の立案に役立つ可能性があります。

PTSDとは

PTSD(Post-Traumatic Stress Disorder)は、生命の危機や深刻な恐怖、トラウマ的な出来事を経験した後に生じる心理的な障害です。トラウマ体験に対する脳や心の適応がうまくいかず、症状が長期間持続するのが特徴です。

詳しくは以下のリンクをご参照ください。

PTSDに関連するQEEGの所見

- 前頭前野の過活動または低活動

- 特に前頭前野(特に前頭極、前頭前皮質)の低活動が見られることがあります。

- 前頭前野は感情調整や意思決定に関与しており、この領域の異常はPTSDの症状(過覚醒や回避行動)に関連することがあります。

- アルファ波の異常

- 安静時アルファ波(特に後頭部で優位)が減少することがあります。

- アルファ波の減少は過覚醒や不安症状と関連している可能性があります。

- デルタ波やシータ波の増加

- 前頭葉または帯状回でのデルタ波やシータ波の増加が観察される場合があります。

- これらは、感情処理や記憶の異常な活動に関係していると考えられています。

- 高ベータ波の過剰

- 特に前頭葉や側頭葉で高ベータ波の過剰な活動が報告されています。

- これは過覚醒状態や過剰なストレス反応を反映している可能性があります。

- 脳波のコヒーレンス異常

- 異なる脳領域間での情報伝達の異常(コヒーレンスの低下または増加)が観察されることがあります。

- 特に感情処理に関連する領域(扁桃体、前帯状皮質)とのつながりの変化が関与する可能性があります。

- 非対称性(α/β比の不均衡)

- 左右の半球間でのアルファ波やベータ波の不均衡が観察されることがあります。

- 左右の非対称性は感情処理やストレス応答の異常を示唆します。

QEEGの役割

- 診断の補助

QEEG単独でPTSDを診断することはできませんが、臨床的評価を補完するデータとして利用できます。 - 治療のモニタリング

rTMSやバイオフィードバック、認知行動療法などの治療効果をモニタリングする手段として役立ちます。 - パーソナライズ治療

特定の脳波異常に基づいて、治療のターゲット(例:rTMSの刺激部位)を絞ることが可能です。

注意点

QEEGの所見はあくまで統計的な傾向であり、個々の患者で必ずしも一致するわけではありません。他の神経精神疾患(うつ病、全般性不安障害など)とオーバーラップする特徴もあるため、包括的な臨床評価と組み合わせる必要があります。

福岡市中央区のテスラクリニックではQEEG検査を導入済みですので、PTSDの症状でお困りの方は是非一度ご相談ください。

【漢方相談】幸せホルモン『オキシトシン』とは?漢方で分泌が促される可能性

2024.12.17

オキシトシンとは?心を癒す「幸せホルモン」

みなさんはオキシトシンというホルモンをご存じですか?

オキシトシンは「幸せホルモン」や「癒しホルモン」とも呼ばれ、安心感や信頼感を感じたときに脳内で分泌されます。

具体的にはこんな場面で分泌されます:

- 大切な人とハグや手をつなぐとき

- ペットを撫でたり、癒される時間

- 信頼できる人と会話し、笑い合うとき

- リラックスして心がほっとする瞬間(マッサージ、瞑想、温泉など)

- 誰かを助けて感謝されたとき

オキシトシンが増えることで、ストレスが和らぎ、心が穏やかになる効果が期待されます。

そんなオキシトシンですが、実は漢方薬のひとつ「加味帰脾湯(かみきひとう)」が、このホルモンの分泌を助けるかもしれない、という研究結果が出ています。

論文本文はこちら

日本の伝統的な漢方薬である加味帰脾湯は、急性ストレスを受けたラットのオキシトシン分泌を増加させる

Kamikihito, a traditional Japanese Kampo medicine, increases the secretion of oxytocin in rats with acute stress

J Ethnopharmacol

. 2021 Aug 10:276:114218. doi: 10.1016/j.jep.2021.114218. Epub 2021 May 23.

<要約>

加味帰脾湯(Kamikihito)は、14種類の生薬から構成される日本の伝統的な漢方薬で、精神不安や不眠症などの治療に用いられています。近年の研究では、加味帰脾湯がオキシトシンニューロンを活性化し、オキシトシンの分泌を促進する可能性が示唆されています。オキシトシンは、抗不安・抗ストレス作用を持つホルモンとして知られており、加味帰脾湯の精神症状改善効果には、オキシトシン分泌促進が関与していると考えられます。さらに、加味帰脾湯の構成生薬の一部には、オキシトシン神経の興奮性を制御するイオンチャネルであるTREK-1 K⁺チャネルを阻害する作用が認められており、これがオキシトシンニューロンの活性化に寄与している可能性があります。

加味帰脾湯とは

加味帰脾湯(かみきひとう) は、伝統的な漢方薬の一つで、心と体のバランスを整える効果があるとされ、主に精神不安や不眠、疲労感などの症状に使われます。

加味帰脾湯は、「気(き)」「血(けつ)」の不足を補い、心(こころ)と脾(ひ)(消化吸収機能)をサポートする処方です。

期待される効果:

- 不安や緊張を和らげる

- 眠れない、寝つきが悪いといった不眠症状の改善

- ストレスによる食欲不振や胃腸の不調の改善

- 疲労感や動悸、貧血などの体の不調の緩和

加味帰脾湯の構成

14種類の生薬から構成されており、代表的な生薬には以下のようなものがあります:

- 人参(にんじん):気を補い、体力をつける

- 黄耆(おうぎ):免疫力を高め、疲労回復を助ける

- 遠志(おんじ):精神を安定させ、眠りをサポート

- 酸棗仁(さんそうにん):不眠や不安を和らげる

- 柴胡(さいこ):ストレスを軽減し、気の流れを整える

これらの生薬が組み合わさることで、心の安定と身体の健康を同時にサポートします。

どんな人におすすめ?

- ストレスが多く、気分が落ち込みやすい

- 眠れない、夜中に目が覚める

- 疲れやすい、体がだるい

- 食欲が湧かない、胃腸の調子が悪い

漢方薬「加味帰脾湯」の新しい発見

加味帰脾湯は、古くから心の不調やストレス性の症状を和らげるために使われてきた漢方薬です。今回紹介した研究(2021年)では、加味帰脾湯という漢方薬がオキシトシン分泌を促進する可能性が示されました。

オキシトシンの主な中枢性作用

- 社会性行動(絆・信頼形成)

- 母性行動

- 生殖行動

- 自律神経系就職

- 接触抑制

- ストレス緩和

- 自閉症状改善

古くから指摘されていた効能だけでなく、発達障害(ASD)に伴う二次的なうつや自律神経失調症にも効果が期待できそうです。

ストレス社会で注目される「加味帰脾湯」とテスラクリニックの治療

ストレスや不安、心の疲れを感じている方が増えている現代社会。加味帰脾湯のような漢方治療は、心と体の両方からアプローチできるため注目されています。

当クリニックでは、以下の治療を組み合わせて提供しています:

<保険診療部門>

- 一般的な精神科・心療内科診療(抗うつ薬や睡眠薬の投薬、心理検査など)

- 漢方治療(加味帰脾湯などの処方)

- <自由診療部門>

QEEG検査(脳波解析)による脳の状態の可視化 - TMS治療:ピンポイントでの脳機能を改善

- 東洋医学アドバイザー

- 鍼灸治療:東洋医学のプロが心身の不調を調整します

心が疲れていると感じたら、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ:オキシトシンと漢方で心をケア

「幸せホルモン」と呼ばれるオキシトシンを増やすことは、ストレスや不安から解放される大切なステップです。

加味帰脾湯をはじめとした漢方治療と最先端医療を組み合わせ、心身のバランスを整えるお手伝いをいたします。

テスラクリニックは、あなたの心と体に寄り添う治療を提供します。

「心が疲れている」「眠れない日が続いている」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

初診・再診のご予約はテスラクリニック公式LINEから

◇◇◇

◇◇◇

平日20時まで診療|オンライン診療対応|うつ病|大人の発達障害|休職相談|診断書発行|中学生・高校生受診可|不登校相談

オンライン診療のご予約はこちらから

◇◇◇

強迫性障害(強迫症)と眼窩前頭皮質:QEEG検査で見える脳の活動とは?

2024.12.10

強迫性障害(OCD)は、強迫観念と強迫行為によって日常生活に大きな影響を与える精神疾患の一つです。その発症メカニズムには複数の要因が絡んでいますが、近年の研究では脳の特定の部位、特に**眼窩前頭皮質(OFC:Orbital Frontal Cortex)**の異常が重要な役割を果たしていることが明らかになっています。本記事では、OCDと眼窩前頭皮質の関係、そしてQEEG検査がどのように診断や治療のヒントを提供するのかについて解説します。

眼窩前頭皮質(OFC)とは?

眼窩前頭皮質は、脳の前頭葉に位置し、主に以下のような機能を担当しています:

- 意思決定:選択肢を評価し、適切な行動を選ぶ。

- 感情の調整:感情的な反応を制御し、柔軟に対応する。

- 報酬と罰の予測:行動の結果を予測し、それに基づいて行動を修正する。

OCD患者では、この領域の過活動がしばしば観察されます。これが、繰り返し不安を感じたり、不要な行動を繰り返したりする症状につながると考えられています。

QEEG検査とは?

QEEG(定量的脳波検査)は、脳波データを数値化・視覚化することで、脳の活動パターンを分析する検査です。OCD患者では、特定の周波数帯域(特にベータ波やアルファ波)が異常を示すことがあります。

OCDとQEEGの関連性

- 過活動の検出

眼窩前頭皮質周辺の脳波活動が過剰である場合、それがOCDの強迫観念や行動の基盤になっている可能性があります。 - ネットワークの不均衡

眼窩前頭皮質と他の脳領域(扁桃体、視床など)とのネットワークの乱れも確認されることがあります。

QEEGは、こうした異常を非侵襲的に検出し、患者個別の治療計画作成に役立てることができます。

眼窩前頭皮質の異常が強迫症に与える影響

眼窩前頭皮質の過活動は、以下のようなOCD症状に関係しています:

- 不安の持続

何かが「間違っている」という感覚を繰り返し感じ、安心できない。 - 行動のループ化

確認行為や清潔行為など、強迫的な行動をやめられない。 - 柔軟性の欠如

新しい状況や情報に適応できず、同じ思考や行動を繰り返す。

QEEGによって、これらの症状の背景にある脳活動の特徴を客観的に把握できます。

QEEG検査のメリット

- 個別化された治療計画

患者の脳波データをもとに、特定の症状に合わせた治療(薬物療法、認知行動療法、TMSなど)を提案できます。 - 治療効果のモニタリング

治療前後の脳波を比較することで、治療の効果を定量的に評価できます。 - 非侵襲的で安全

QEEGは身体への負担が少なく、安心して受けられる検査です。

治療とQEEG:次世代のアプローチ

OCDの治療では、薬物療法(選択的セロトニン再取り込み阻害薬:SSRI)や認知行動療法(CBT)が一般的ですが、これに加えて**TMS(経頭蓋磁気刺激法)**が注目されています。QEEG検査は、TMSのターゲットを特定する際にも役立ちます。

例えば、眼窩前頭皮質の過活動が認められる場合、この部位を標的にしたTMSが効果的である可能性が示唆されます。

まとめ

強迫性障害は、脳の特定の部位、特に眼窩前頭皮質の異常活動と深く関連しています。QEEG検査は、こうした脳の活動パターンを可視化し、診断や治療の個別化に貢献する画期的なツールです。OCDに悩む方やその治療を検討している方にとって、QEEGは新たな希望となるかもしれません。

テスラクリニックでは、QEEG検査を通じて患者一人ひとりに合った治療をご提案しています。強迫症状でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

初診・再診のご予約はテスラクリニック公式LINEから

◇◇◇

◇◇◇

平日20時まで診療|オンライン診療対応|うつ病|大人の発達障害|休職相談|診断書発行|中学生・高校生受診可|不登校相談

オンライン診療のご予約はこちらから

◇◇◇

【QEEG解説】ロレッタ解析

2024.12.10

QEEG(定量的脳波)のsLORETA(Standardized Low-Resolution Brain Electromagnetic Tomography)は、脳波データをもとに脳の内部の電気的活動を推定するための解析技術です。具体的には、頭皮上で記録されたEEG(脳波)の信号を、脳内の特定の部位で発生している神経活動にマッピングすることを目的としています。

sLORETAの特徴と仕組み

- 逆問題の解法

EEGは頭皮上の電極で記録されますが、この信号が脳内のどの部位から発生したものかを特定するには「逆問題」を解く必要があります。sLORETAはこの逆問題を解く一つの手法であり、脳内の電気的活動を三次元空間で推定します。 - 低解像度

名前に「Low-Resolution」とあるように、sLORETAは比較的低解像度の推定を行います。ただし、信号の空間的分布に対する誤差を最小化するよう設計されており、信頼性の高い結果が得られることが特徴です。 - 標準化

「Standardized」という名前が示す通り、信号強度を統計的に標準化することで、異なる被験者間や状態間での比較が可能です。 - 解析の出力

sLORETAは、脳の特定領域(たとえば前頭前野、帯状回、海馬など)での神経活動を、三次元的な地図として可視化します。この地図は、脳のどの部分が活性化しているかを示すヒートマップのような形で表示されます。 - 活用例

- 精神医学: うつ病、不安障害、ADHD、統合失調症などでの脳活動の異常を特定する。

- 神経科学研究: 認知機能、感情、注意など特定の脳機能に関連する領域を解析する。

- 神経フィードバック: 脳波データをもとに特定の領域のトレーニングを行う。

sLORETAの利点

- 頭皮でのEEG信号だけでは分からない、脳内の深部の活動を推定可能。

- 非侵襲的で簡便な手法。

- 標準化された方法論により、研究間の比較がしやすい。

注意点

- 解像度が低いため、脳内で非常に近接した領域を区別するのは難しい。

- 他の画像診断(MRIやfMRI)と組み合わせることで精度を向上させるのが一般的。

【QEEG解説】モンタージュの解析方法

2024.12.10

QEEGのモンタージュ解析方法には「Laplacian」と「Linked ears」があり、それぞれ異なるリファレンス(基準電極)を設定します。この二つは信号処理の方法や測定目的に応じて使い分けられます。

1. Laplacian

- 概要: Laplacianモンタージュは、各電極の信号を周囲の電極との相対値として計算する方法です。局所的な脳活動の特定や空間分解能の向上に特化しています。

- 方法:

- 例えば、ある電極Aの値を基準に、その周囲に配置された電極(通常4つ程度)の平均値を引くことで、局所的な電位変化を強調します。

2. Linked ears

- 概要: Linked earsモンタージュは、両耳(左右の乳様突起部または耳たぶ)に設置した電極を基準電極として用いる方法です。脳全体の活動を記録する際に多用されます。

- 方法:

- 左右の耳に装着した電極(A1, A2)の平均値を基準として、各電極の値から引きます。

- 特徴:

- リファレンスが両耳に分散されるため、頭皮全体の電位変化を均等に測定可能。

- 広範囲の脳波活動(例: α波、θ波などの背景活動)を記録するのに適している。

- ただし、両耳が正確に等電位でない場合にはアーチファクト(雑音)を引き起こすことがあります。

使い分け

- Laplacian:

- 特定部位の活動や局所的な脳波変化を捉えたいとき。

- 空間分解能を高めるため、研究や診断に有用。

- Linked ears:

- 脳全体のリズムや活動を記録したいとき。

- 臨床現場での一般的な使用や標準的な測定に適している。

【休職中の人必見】実家に帰る前に|うつ病や適応障害の治療のための「実家療養」のメリットと注意事項

2024.12.08

うつ病や適応障害の治療中に実家で療養することを選ぶ人は少なくありません。慣れ親しんだ環境や家族のサポートを受けることで回復が促進されるケースもありますが、一方で注意が必要な点もあります。本記事では、実家療養のメリットと注意事項について解説します。

実家で療養することのメリット

1. 安心感のある環境

実家は、多くの人にとって「心の拠り所」となる場所です。慣れ親しんだ家や地元の環境は、心を落ち着ける効果があります。特に、都市部でのストレスが原因の場合、自然豊かな田舎での生活は大きな癒しをもたらします。

2. 家族のサポート・孤独感の解消

家族からの温かいサポートを受けることができるのは実家療養の大きな魅力です。一緒に食事をしたり、気持ちを共有したりすることで、孤独感を和らげる効果が期待できます。孤独感は抑うつ気分を悪化させるので、これらのサポートがあることは治療に良い効果をもたらします。

3. 生活の負担が軽減される

日々の家事や料理などの負担を減らし、自分の回復に集中できる環境が整います。特に体力や気力が低下している場合、これらの負担が軽減されることは大きな助けになります。

4. 経済的な負担が少ない

実家での生活は、経済的な面での負担が軽減されることが多いです。家賃や食費が抑えられることで、金銭面のストレスが軽減されるでしょう。

5.会社とのやり取りのサポート

休職中も療養期間をいつまでに設定するのか、傷病手当金の申請や引継ぎ事項の連絡などの最低限のやり取りを会社と行う必要があります。この時ご本人だけで職場の上司とやり取りをするのは大変な心理的負担をもたらすことがあります。事務的な連絡内容であれば、ご家族にやり取りを代わってもらうことで、スムーズな連絡をすることができ、会社側も困りません。

実家で療養するときの注意事項

1. 家族との関係に注意

家族が善意で接してくれても、それがプレッシャーになる場合があります。「早く元気になってほしい」という期待やアドバイスが、本人にとって負担になることもあります。事前に家族に「ただそっと見守ってほしい」など、自分の希望を伝えておくことが大切です。

またご家庭によっては精神科受診をすることや、薬物治療を受けることに対する抵抗感がある家族がいることも少なくありません。家族が受診についてどのようなスタンスなのかについては主治医に相談しておくのが大事です。

2. 治療や通院の継続が難しくなる可能性

実家が通院先から遠い場合、治療や薬の処方を継続することが難しくなることがあります。この場合は、オンライン診療を活用したり、転院を検討する必要があるでしょう。実家に戻る前に、主治医に実家で療養することについて話しておき、長めにお薬を処方してもらったり、病状が悪化したときに診察してもらえる病院への紹介状を書いてもらうのがよいでしょう。

継続的な治療の実現のためには、オンライン診療に特化したメンタルクリニックより、対面での診療もオンライン診療も並行して行えるクリニックが良いかもしれません。福岡市中央区天神・赤坂エリアにあるテスラクリニックでは対面診療もオンライン診療も並行して行っております。病院選びをする上での参考にしてくださいね。

◇◇◇

また、主治医に相談せずに長期に実家に帰省してしまうことにより、継続的な通院の証明ができなくなることで、傷病手当金支給申請書の医師記入欄の意見書を書いてもらえなくなってしまう方が少なくありません。必ず電話再診やオンラインでの再受診を利用し、通院を継続しましょう。

3. 自立の妨げになるリスク

家族に頼りすぎることで、社会復帰や自立が難しくなる場合があります。特に長期間の療養が必要な場合、適切なタイミングで次のステップに進む準備を進めることが重要です。

休職期間中は職場への直接復帰を目指す以外にも、職場内リワークや医療リワーク、就労移行支援事業所などの民間リワークを利用することで、段階的に復職(難しい場合は転職)を視野にいれて社会復帰を目指すことができます。リワークにご興味がある方は主治医にご相談ください。

4. 環境が必ずしも合うとは限らない

実家が必ずしも「安心できる場所」とは限りません。家庭内のストレスや過去のトラウマがある場合、逆に心の負担が増えることも考えられます。ご家庭によっては家族の中に自分以外の要介護者がいることで、休職に入ったはずが、実家での介護疲れで疲弊してしまうケースも少なくありません。無理せず、自分に合った環境を選ぶことが重要です。実家に帰ることが治療の妨げになる場合は、療養環境を再考したほうがいいでしょう。

実家療養を成功させるためのポイント

1. 主治医と相談する

実家での療養が適切かどうか、専門家の意見を取り入れることが大切です。必要に応じて治療計画を見直しながら進めましょう。

2. 家族とのコミュニケーションを大切に

自分の状態や希望を家族に伝え、誤解を防ぐことが重要です。家族にも精神的な負担がかかる場合があるため、お互いのために良好なコミュニケーションを心掛けましょう。

3. 適度な距離感を保つ

療養中でも、適度な距離感を保ちつつ、リラックスできる時間を確保することが大切です。例えば、家の近くを散歩したり、趣味に没頭する時間を作るとよいでしょう。

4. 社会復帰への計画を立てる

ある程度回復が見えてきた段階で、復職や社会復帰に向けた計画を立てることが重要です。家族や専門家と相談しながら無理のない形で進めていきましょう。

まとめ

ここまで読んでいただきありがとうございます。実家での療養は、心身の回復にとって多くのメリットがありますが、注意すべきポイントもあります。家族との協力や専門家のアドバイスを活用しながら、自分にとって最適な環境で治療を進めていきましょう。

初診・再診のご予約はテスラクリニック公式LINEから

◇◇◇

◇◇◇

平日20時まで診療|オンライン診療対応|うつ病|大人の発達障害|休職相談|診断書発行|中学生・高校生受診可|不登校相談

オンライン診療のご予約はこちらから

◇◇◇

光トポグラフィー検査とQEEG検査の違いとは?

2024.11.30

福岡市天神西エリアのメンタルクリニック(精神科・心療内科)のテスラクリニックです。

今回は、脳の働きを調べるための検査である 光トポグラフィー検査 と QEEG(定量的脳波検査) の違いについて、わかりやすくお話しします。

どちらも精神的な不調や脳の機能を調べるために行う検査ですが、それぞれ特徴や得意なことが違います。どんな時にどちらの検査が使われるのかを一緒に見ていきましょう。

光トポグラフィー検査(NIRS)ってどんな検査?

光トポグラフィー検査は、近赤外分光法(near-infrared spectroscopy:NIRS)とも呼ばれ、頭に近赤外線センサーをつけて 脳の血流量 を測定します。この検査では、脳活動に伴う大脳皮質の酸素消費の状態を計測することで、脳がどれくらい活動しているかを「血流の変化」を通じて見ることができます。

光トポグラフィ―は、うつ病や双極性障害(そううつ病)、統合失調症といった病気の違いを調べるときに役立ちます。検査中には、簡単な課題(言葉を思い出したり、計算をしたり)をしてもらい、そのときの脳の血流の動きを確認します。

脳外科の手術前検査に使われることもあり、言語中枢野の特定や難治性てんかん手術の外科的手術のときにてんかん焦点計測に使われることもあります。

光トポグラフィー検査の特徴

得意なこと: 精神疾患の診断補助(うつ病、躁うつ病、統合失調症の鑑別)・脳外科の手術補助に役立つ。

測定する対象:脳血流、脳の酸素飽和度

侵襲性:酸素飽和度モニター(SpO2モニター)と同じ近赤外光を使っているため、人体には無害。痛みなどもなく、検査によって体調不良になることはない。

検査時間:15-30分程度

こんな方におすすめ: 治療抵抗性のうつ病患者さんで、診断の精度向上が必要な場合

保険診療で検査を受けることができる場合がある:うつ病として治療中の患者さんで、治療抵抗性があり、統合失調症・双極性障害が疑われる症状を呈するときに、うつ病と統合失調症又は双極性障害との鑑別が必要な場合は保険での光トポグラフィ―検査を受けることができることがあります。(なお、保険で検査が受けられる病院は入院設備が整っていることが前提となります)

QEEG(定量的脳波検査)って何?

QEEGは、脳の電気活動(脳波)を測定して、そのデータを分析する検査です。脳波を測ることで、脳がどのように働いているのかを「電気信号」という視点で詳しく調べます。

うつ病、ADHD、ASDなどの発達障害、不安障害 など、脳の働きが関係するさまざまな症状を分析できます。また、このデータを使って「ニューロフィードバック」というトレーニングを行うことも可能です。

QEEG検査の特徴

得意なこと: 脳全体の働きを詳細に分析し、脳波の異常を見つける。

診断補助の対象になる疾患:うつ病、ADHD(注意障害)、不安障害、ASD(自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群、高機能自閉症など)、統合失調症、認知機能障害、記憶障害、不眠症、ディスレクシア(読字障害)、耳鳴り、強迫性障害

測定する対象:脳波(脳が活動するときに発生する微弱な電気信号)

検査時間:約30分程度

侵襲性:脳波という生体電流を観測する検査となります。電気や磁力が流れたりするわけではありませんので、侵襲性はありません。

こんな方におすすめ:自分の脳の状態や症状の背景をもっと詳しく知りたい方。

保険適応はない:QEEG検査は健康保険が適応されません。自由診療のみで検査を受けることができます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。福岡市のテスラクリニックでは磁力を使ったうつ病の治療(rTMS治療)やQEEG検査を受けることができます。脳の働きを知ることで、より良い治療につなげることができます。一歩踏み出して、あなたのメンタルをサポートするための情報を手に入れましょう!

↓お問い合わせはテスラクリニック公式LINEから↓

電話でお問い合わせ

なぜメンタルクリニックで鍼灸を?

2024.11.25

~お薬だけに頼らない治療~

精神疾患の治療は、薬物療法が一般的です。精神疾患に悩む方に、医師がその人に合った薬の処方を行い、経過を見届けます。

しかし、あくまでも脳に働きかける治療がメインで、精神疾患に伴う肩こりや腰痛、だるさなど、さまざまなからだの不調まで治療するわけではありません。

そこで「からだの不調もあるけど、副作用が怖いからこれ以上薬を飲みたくない」「お薬だけに頼らない治療を受けたい」という方に提案したいのが、副作用が少なく精神疾患に伴うからだの不調の改善を望める鍼灸治療です。鍼灸で心身の不調の改善し、身体の土台が安定することでお薬の効果が高まることも見込めます。

鍼灸は医療現場で、薬でケアできない不調の代替医療として注目されており、WHO(世界保健機関)はうつ病や神経症、その他の治療などに鍼灸が有効である可能性を検討しています。

実際にCOPD(慢性閉塞性肺疾患)に対する鍼治療が診療ガイドラインに掲載されました。日本だけでなく、世界的に鍼灸治療が導入され、アメリカでは依存性の高いオピオイド鎮痛薬の代替医療として、イギリスではうつ病の改善に効果があったというデータがあります。

鍼灸治療は、からだ全体のバランスを整える東洋医学の一分野であり、からだと同時に心をケアする効果が見込まれます。こうした背景から、メンタルの不調の解消にも繋がると考えられています。

当院では多角的なアプローチで患者様の症状改善のために鍼灸治療を取り入れています。

鍼灸治療はニューロモデュレーションとして有効?

鍼灸治療がニューロモデュレーション(神経調節)として有効であるかについては、科学的に確立された治療法としての位置づけは限定的であるものの、近年論文の発表も盛んに行われており、一定のエビデンスが存在します。以下にその可能性とメカニズムについて説明します。

- ニューロモデュレーションとしての鍼灸のメカニズム

鍼灸治療が神経系に与える影響は、主に以下のメカニズムが提唱されています。

神経可塑性の促進

鍼灸が末梢神経を刺激することで、中枢神経系(脊髄、脳)における神経伝達物質の放出や神経ネットワークの再編成を促す可能性が示されています。

内因性オピオイドの放出

鍼刺激によりエンドルフィンなどの内因性鎮痛物質が放出されることが知られています。これにより痛みやストレスが軽減され、神経系のバランスが調整されると考えられます。

自律神経系への作用

鍼灸治療は交感神経と副交感神経のバランスを調整する可能性があります。これにより、心拍数やストレスホルモン(コルチゾール)の調整が行われると考えられます。

脳機能への影響

fMRIやPETスキャンを用いた研究では、鍼治療が脳内の特定の領域(前頭前皮質、扁桃体、視床など)の活動を変化させることが示されています。

- ニューロモデュレーション分野での具体的応用

鍼灸治療は、以下のようなニューロモデュレーションが必要な疾患や症状に応用されています。

慢性痛(腰痛、肩こり、線維筋痛症など):痛みの神経回路に直接作用することで、痛覚過敏を軽減。

頭痛や片頭痛:神経系の過剰興奮を抑制する作用。

うつ病・不安障害:神経伝達物質の調整作用。

失眠症(不眠):自律神経系を調整して睡眠の質を改善。

脳卒中後のリハビリ:神経再編を促進する可能性。

- 鍼灸のエビデンスと限界

エビデンス

鍼灸はWHO(世界保健機関)によって、いくつかの疾患(例えば、慢性痛、片頭痛など)に対して有効である可能性が示されています。

Cochraneレビューやメタアナリシスでは、鍼灸がプラセボを超える効果を示すという報告もあります。

限界

効果の再現性に課題:研究の質が不均一であるため、標準治療として認められるにはさらなるエビデンスが必要。

個別化治療:鍼灸は個々の患者に合わせたアプローチをとるため、標準化が困難。

プラセボ効果の寄与:鍼灸の効果の一部はプラセボによるものである可能性が指摘されています。 - rTMSやtDCSとの比較

rTMSやtDCSのような現代的なニューロモデュレーション技術と比較すると、鍼灸は以下の点で異なります。

ターゲットの特異性:rTMSは脳の特定の領域を直接刺激しますが、鍼灸はより広範で全身的な効果を目指す。

作用機序の科学的裏付け:rTMSやtDCSはより詳細なメカニズムが明らかにされています。

実施の簡便性:鍼灸は手技に熟練を要しますが、機器を用いるニューロモデュレーションは標準化しやすい。

結論

鍼灸はニューロモデュレーションとして有効である可能性を秘めていますが、科学的なエビデンスやメカニズム解明の点で現代の電気刺激ベースのニューロモデュレーション(rTMSやtDCS)には劣ります。補完医療としての価値を認めつつ、適切なエビデンスに基づいた応用を検討することが重要です。

鍼灸治療に関するエビデンス

- 慢性痛

エビデンス

メタアナリシス (Vickers et al., 2018)

症状:慢性腰痛、肩痛、膝の変形性関節症、頭痛。

研究対象:39試験、20,827人の患者。

結果:鍼治療はプラセボ(シャム鍼)に比べて統計的に有意な改善をもたらす。

慢性痛に対する効果は中等度。

プラセボ効果の寄与もあるが、鍼自体の効果が確認された。

Cochraneレビュー (Furlan et al., 2015)

鍼治療は慢性腰痛に対してプラセボよりも効果がある。ただし、標準治療(薬物治療や物理療法)に比べて優れているわけではない。

メカニズム

鍼が痛覚抑制経路(脊髄での下行性抑制)の活性化を引き起こし、内因性オピオイドの放出を促進すると考えられる。 - 片頭痛

エビデンス

Cochraneレビュー (Linde et al., 2016)

研究対象:22試験、4,985人の患者。

結果:

鍼治療は予防的薬物療法と同等の効果を持つ。

鍼は片頭痛発作の頻度と強度を有意に減少させる。

プラセボ鍼(シャム鍼)に対しても小さいながら有意な効果が示された。

メカニズム

鍼が脳血流動態を調整し、痛みを引き起こす神経炎症の抑制を促す。 - うつ病・不安障害

エビデンス

レビュー (Smith et al., 2018)

うつ病に対する鍼治療は、SSRI(抗うつ薬)と併用することで治療効果を増強する可能性がある。

単独治療としてもプラセボより有意に効果があることが示された。

個別研究(Sniezek et al., 2011)

不安障害に対する鍼治療は、不安スコアの有意な低下をもたらした。

メカニズム

鍼がセロトニンやドーパミンといった神経伝達物質の放出を調整する可能性がある。

自律神経系を安定させ、ストレスホルモン(コルチゾール)の抑制を促進。 - 不眠症

エビデンス

メタアナリシス (Chen et al., 2019)

対象:46試験、3,811人の患者。

結果:

鍼治療は不眠の症状を改善する。

鍼は薬物療法よりも持続的な効果を示す場合がある。

個別研究 (Gao et al., 2021)

fMRI研究により、鍼が睡眠を調節する脳領域(視床下部、松果体)の活性を変化させることが示唆された。 - 脳卒中後のリハビリ

エビデンス

Cochraneレビュー (Zhou et al., 2015)

脳卒中後の運動機能回復において、鍼治療は標準リハビリに追加すると有益である可能性。

効果の規模は中程度。

中国の大規模研究(Wang et al., 2018)

鍼治療は脳卒中後の痺れや運動障害の改善を促進した。

メカニズム

鍼が神経再編成を促進し、血流改善をもたらす可能性。 - 神経性消化器症状(IBSなど)

エビデンス

レビュー (Manheimer et al., 2012)

過敏性腸症候群(IBS)における鍼治療の効果は、プラセボ以上の改善をもたらす。

腸の神経調節やストレス軽減を通じて症状を緩和すると考えられる。

エビデンスの総括

効果が実証されている分野:

慢性痛

片頭痛

うつ病や不安障害

不眠症

脳卒中後リハビリ

限界:

多くの研究が中国を中心に行われており、質の高いランダム化比較試験(RCT)の不足が指摘される。

プラセボ効果を完全に排除するのが困難。

将来の課題:

標準化されたプロトコルの開発。

長期的効果の検証。

他のニューロモデュレーション技術との直接比較研究。

セカンドオピニオンとは

2024.11.18

セカンドオピニオンとは、現在の主治医とは別の医師に診断や治療方針について意見を求めることを指します。これにより、患者さんは自身の病状や治療法に対する理解を深め、納得のいく治療選択が可能となります。

セカンドオピニオンを求める主な理由:

- 主治医の診断や治療方針に疑問や不安を感じる場合

- 他の治療法や選択肢を知りたい場合

- 重大な手術や治療を前に、他の専門家の意見を参考にしたい場合

本来と違う意味でセカンドオピニオンを認識している人が多い

セカンドオピニオンは主治医を替えたり、転院したりするためのものだと勘違いしている人もいます。しかし、本来の目的は診断や治療に関する意見を提供することであるため、検査や治療は行いません。

セカンドオピニオンを受ける際の手順:

- 主治医への相談: まず、主治医にセカンドオピニオンを希望する旨を伝え、紹介状(診療情報提供書)や検査結果の提供を依頼します。

- 医療機関の選定: セカンドオピニオン外来を設置している医療機関を探し、予約を取ります。

- 受診準備: 主治医からの資料や質問事項を整理し、受診に備えます。

注意点:

- セカンドオピニオンは保険適用外で、自費診療となる場合が多いです。

- 主治医との信頼関係を維持するため、セカンドオピニオンを希望する旨を正直に伝えることが重要です。

セカンドオピニオンを活用することで、患者さん自身が納得し、安心して治療に臨むことができます。

当院での対応

当院ではセカンドオピニオンは医療相談として受付を行っています。15分3300円(税込み)となります。ご予約はお電話、もしくは公式LINEからお申し込みください。