ブログ記事一覧

【宗像市赤間駅】就労継続支援事業所の見学に行ってきました!

2024.11.17

こんにちは院長の三島です。

2024年11月13日(水)に福岡県宗像市赤間駅前にある障害者就労支援HEサポート ライムに見学に伺いました。

ライムは就労継続支援A型・就労移行支援で登録しており、病気で就労が困難になった方がご利用いただけます。

PCでの作業をメインとしており、Web制作やWebデザイン、ライティングや文字起こし、Unityを使用したプログラミングやBlenderを使用したモデリングを学べる環境です。

まだ8月にオープンしたばかりで利用者が少ないとのことですが、駅前でアクセスも良く、綺麗なオフィス調の事業所なので、若くWebに興味のある利用者さんにオススメです。

当院にも宗像エリアから受診される患者さんがいらっしゃいますが、受診は当院でしつつ、就労の再開に向けた訓練を宗像エリアで検討される方は是非見学に行ってみてください。

お仕事の受注も受け付けているとのことです。ホームページ作成更新や印刷物・パンフレット制作も受け付けているとのことですので、お仕事を依頼したい方はこちらからお申込みください。

QEEG検査でわかる自分の脳の状態

2024.11.12

QEEG(定量的脳波検査)について

テスラクリニックでは2024年11月からQEEGシステムを導入しました。脳の健康が気になる方、自分の症状の原因が気になる方に向けて、QEEG検査は脳の状態を“見える化”し、症状の改善に役立つ検査方法です。

QEEG(キューイーイージー)は、「定量的脳波検査」とも呼ばれ、脳の働きを科学的に可視化する検査方法の一つです。通常の脳波検査が異常を見つけることに重点を置くのに対し、QEEGでは脳のさまざまな領域の機能状態を細かく分析することができます。これにより、症状の原因をより深く理解し、患者さん一人ひとりに適した治療方針を立てることが可能です。

どんなときにQEEG検査が役立つの?

QEEG検査は、以下のような症状でお悩みの方に特に効果的です:

うつ病:気分の落ち込みや意欲の低下などの原因として、脳の特定の領域が影響していることが多くあります。

不安障害:過剰な不安や心配を感じる場合、脳のバランスが崩れていることが示されることがあります。

ADHD:集中力の低下や衝動的な行動が見られる場合、脳の特定の活動パターンが関与している可能性があります。

その他にも、脳の働きと関係するさまざまな症状に対して、QEEGは原因の分析や治療方針の検討に役立ちます。

通常の診察や検査との違いは?

保険診療では精神科医による問診、心理検査を行い、DSM-5やICD-10.11などの一般的な診断基準に沿って診断が行われます。このため目に見えるバイオマーカーがなく、患者さんの中には自分の主治医の診断は正しいのだろうか、もしくは違う病気が隠れているんじゃないかという疑念が出てくることは少なくありません。

QEEG検査は脳の状態をみえる化することで、隠れている疾患の洗い出しや、現在出現している症状との関連を把握するのに有効です。

検査の流れ

QEEG検査は痛みもなく、リラックスした状態で受けられる検査です。検査の流れは以下のようになります:

準備:検査前に、頭皮に小さな電極をつけるため、頭部の皮膚を少しだけ消毒します。ワックスなどの整髪料は事前に落としていただく必要があります。

測定:椅子に座ってリラックスした状態で脳波を記録します。約20~30分ほどで終了します。

分析:取得した脳波データを解析し、症状や治療方針に役立つ情報を提供します。 検査結果の報告には2-3週間かかります。

QEEG検査のメリット

QEEG検査を行うことで、脳の状態を客観的に把握し、治療方針に活かすことができます。たとえば:

治療の効果判定:治療の進捗や効果を脳波データから確認できます。

個別の治療計画:患者さんの脳の状態に合わせた治療方法が選べるため、より効果的なアプローチが可能です。

QEEG検査をご希望の方へ

当院では、最新の機器と経験豊富なスタッフがQEEG検査を行い、患者さん一人ひとりに最適な治療を提供しています。検査や予約についてのご質問があれば、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

電話番号: 092-791-4643

予約方法: 当院の公式LINEまたはお電話にてご予約を承ります。

【TMS治療】cTBSとは

2024.10.09

TMS治療における「cTBS」(連続シータバースト刺激, continuous Theta Burst Stimulation)は、rTMS(反復経頭蓋磁気刺激)の一種です。cTBSは、非常に短時間(40秒)で高頻度のパルスを連続して送る方法で、典型的には3パルスのバーストが5Hzの頻度で繰り返されます。このようなシータバーストのリズムは、脳内のシータ波と似ており、長期抑圧(LTD)と呼ばれる神経の抑制的な変化を引き起こすと考えられています。

cTBSは、従来のrTMSに比べて短時間で治療が可能であり、効果が同等か、あるいは場合によっては強力であることが示唆されています。特にうつ病の治療において、cTBSは前頭前皮質(DLPFC)に対して用いられ、従来のrTMSと同じような改善効果が期待できますが、治療時間が短縮されるという利点があります。

簡単にまとめると、cTBSは:

- 短時間で実施可能(1セッション当たり40秒)

- 抑制的な効果を持つ

- うつ病などの治療で従来のrTMSと同等の効果が期待できる

当院で採用しているMagventure Magpro r-30もこのcTBSプロトコルをサポートしており、効果的な治療の一つとしてご提供できます。

cTBSの価格

cTBS治療はiTBS(6分間のTMS施術)と同じ価格で施術可能です。

1セッションあたり4950円(税込み)となっております。

詳細は医師にお問い合わせください。

本人が受診できないとき、家族の関わり方【医療相談のご案内】

2024.10.07

当院ではご家族に精神疾患を患っているお悩み相談を受ける事が多くあります。

保険適用外の自由診療として、医師の視点で医療相談を受ける事ができます。

(15分ごと3,300円)

・精神疾患を抱える方との関わり方がわからない

・誰に相談していいかわからない

・本人が精神疾患だと認めてくれず困っている

・精神疾患を抱える家族を支えることに疲れを感じる

・本人が自分で掃除や入浴などセルフケアが出来ない

・生活リズムが整っていない

・金銭的に困っている

・暴言・暴力があり困っている

・その他

家族のメンタルをどうにかしたいと真面目に責任を感じる人ほど、1人でどうにかしようと抱えやすい傾向があります。

中には、家族の精神疾患を知られたくない、どこに相談すればいいか分からないという人も。メンタルの不調に向き合うとは、とてつもないエネルギーを要します。

1人で抱えた結果、支援者もうつ病になってしまうケースもあるため、家族の精神疾患は第三者へ相談してみてはいかがでしょうか。

【相談要点】

・本人の生活状況(睡眠・食事・一日の生活パターンなど)

・今までの生い立ち

・既往歴(今までかかったことのある病気)

・現在の症状

・困っていること・助けて欲しい内容

季節の変わり目に鍼灸を

2024.10.02

人と自然界の間には密接な関係性があり、特に季節や気候の変化は、人体に対して直接的に大きな影響を与えます。

人は絶えず自然環境の変化に対応しながら生きています。

その自然環境変化のリズムに適応しているだけでも人体はすごいですね。

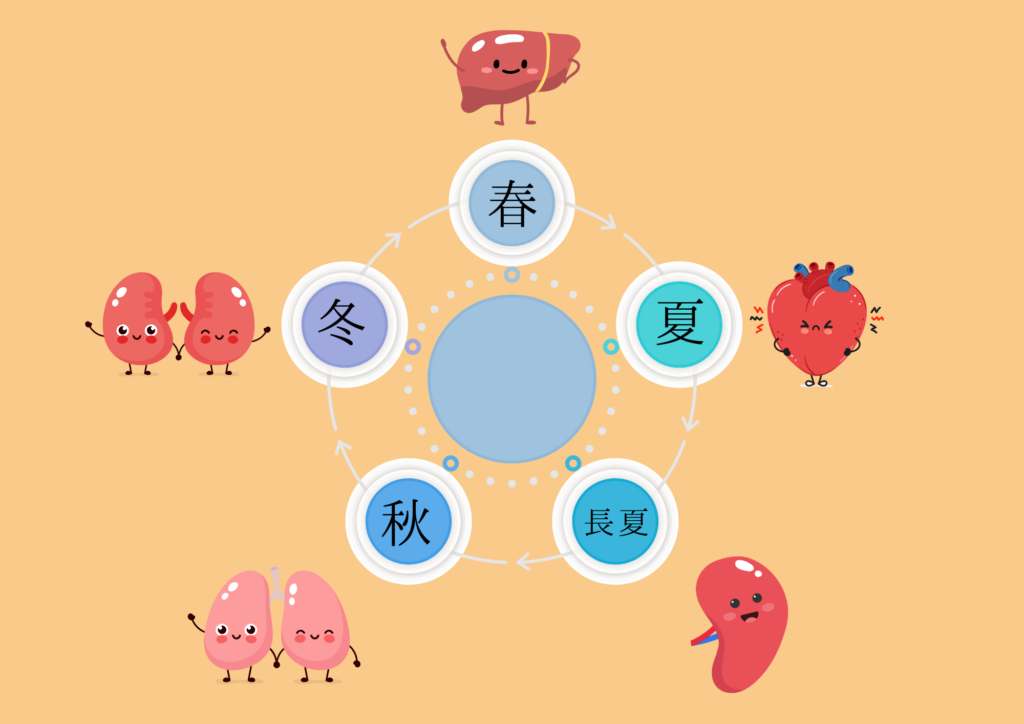

東洋医学では季節を春、夏、長夏、秋、冬と分けています。

春は肝気、夏は心気、長夏は脾気、秋は肺気、冬は腎気が盛ります。

いわゆる「五行学説」の中の一つです。

季節により気の流れや血流の変化があります。冬はトイレが近くなったり、夏は汗をかきやすかったりも分かりやすいからだの変化です。

このことだけでも季節の変化は人体に生理的・病理的に影響を現します。

特にこの変わり目は体の不調を訴える方が多くいらっしゃいます。うまく切り替え、バトンタッチができていないような状態であると考えれます。自律神経失調などとも表現されます。

当院では鍼灸施術も提供しております。お気軽にお問合せください。

診察と同様にLINEから予約ができます。

イップスとTMS治療

2024.10.01

イップスとは

イップス(Yips)とは、主にスポーツ選手が経験するパフォーマンスの突然の低下を指します。特に、これまで無意識に行っていた動作が突然うまくできなくなることが特徴です。例えば、野球の投手がストライクを投げられなくなったり、ゴルファーがパットをうまく打てなくなるといったケースがよく知られています。

イップスの原因は、精神的な要因や緊張、プレッシャー、トラウマなどが影響していると考えられています。また、身体的な要因や神経系の問題が関与している場合もあります。イップスは個々のケースによって異なるため、治療や対処法もさまざまです。心理的なアプローチやリラクゼーション技法、運動療法などが行われることがあります。

スポーツだけでなく、音楽家や他のパフォーマンスを行う職業の人々にも見られることがあり、広範囲に影響を及ぼす現象です。

心の病気なんでしょうか?

イップスは、必ずしも「心の病気」と一括りにすることはできませんが、精神的な要因が大きく関与している場合が多いです。具体的には、以下のような要素がイップスの原因となることがあります:

- パフォーマンスに対する過度なプレッシャーや不安:試合や演奏、仕事での期待に対するプレッシャーが増し、ストレスが過剰になると、これまで問題なく行っていた動作に影響を及ぼすことがあります。

- トラウマ的な経験:過去に失敗や怪我を経験したことがトラウマとなり、それが原因で同じ動作を行う際に不安や緊張が生じ、動作がうまくいかなくなることがあります。

- パフォーマンスの恐怖:成功し続けなければならないというプレッシャーや、失敗することへの恐怖感が、動作を制御する筋肉に過剰な緊張を引き起こすことがあります。

- 不安障害や強迫性障害との関連:イップスが不安障害や強迫性障害と関連するケースもあり、精神的な問題として捉えられることもあります。

ただし、イップスは必ずしも精神疾患ではなく、むしろ身体的な要素と心理的な要素の複合的な影響として捉えることが多いです。一部のケースでは、神経筋の機能不全が影響していることもあり、単純に心の問題として分類するのは適切ではありません。

治療や対処法としては、認知行動療法(CBT)やリラクゼーション技法、トラウマに対するカウンセリングなどの心理的アプローチが有効な場合があります。また、場合によっては運動療法や、身体的なリハビリテーションが行われることもあります。

イップスに対してTMS治療を行うことは有効でしょうか

1. TMSは不安やうつの治療に効果がある

イップスの背景には、不安やストレスが関与しているケースが多いため、TMSが有効である可能性があります。TMSは、特にうつ病や不安障害の治療に対して効果が確認されており、特定の脳の領域を刺激することで、これらの症状を緩和することが期待できます。

2. 運動制御に関連する脳の領域をターゲットにできる

TMSは、脳の特定の領域を非侵襲的に刺激できる治療法です。イップスは、運動制御や運動学習に関連する脳の領域、特に運動野や前頭前野などが関与していると考えられます。TMSは、これらの領域に働きかけることで、運動機能の回復や不安の軽減をサポートできる可能性があります。

3. 神経可塑性の促進

TMSは脳の神経可塑性を促進する作用があるため、イップスによって損なわれた動作やパフォーマンスの再学習を助けることができるかもしれません。脳の適切な部分を繰り返し刺激することで、新しい神経経路を形成し、問題のある動作を改善する可能性があります。

4. 精神面の安定

イップスに伴うパフォーマンス不安や自己評価の低下に対して、TMSが精神面での安定を提供することで、イップスの症状が緩和される可能性もあります。

限界と注意点

現在のところ、イップスに対するTMSの効果に関しては限定的な研究しかなく、標準的な治療法としては確立されていません。TMSは、一般に安全性が高い治療法とされていますが、イップスの原因が個々の患者で異なるため、必ずしも全てのケースで効果があるとは限りません。

推奨されるアプローチ

イップスの治療では、通常、心理療法(認知行動療法など)やリラクゼーション技法、またはトラウマに対するアプローチがまず試みられます。TMSは、これらの治療が効果を発揮しない場合や、並行して用いる補完的な治療として考えられることがあります。

もしTMS治療を検討されているのであれば、まずイップスの原因が心理的なものか、神経学的なものかを評価し、専門の医師と相談しながら適切な治療計画を立てることが重要です。

推奨されるTMS治療のプロトコル

イップスについてはまだ研究段階の側面も多く、当院では確立した手法があるわけではありません。

患者さんの個々の症状に合わせ、DLPFC(背外側前頭前野)や運動野のM1領域に対して、6分間のiTBS、16分間のTBS、16分間の低頻度刺激を組み合わせ、最適と考えられる治療プランをご提案しています。

テスラクリニックの発達障害診療:コンサータは出せません

2024.09.13

当院では発達障害の診療を行っていますが、コンサータの処方はできません。その代わり、患者さんの困りごとに合わせて、処方内容を調整しています。

テスラクリニックの発達障害診療で用いることがある代表的なお薬には以下のものがあります。

- ストラテラ(アトモキセチン)

- インチュニブ(グアンファシン)

- エビリファイ(アリピプラゾール)

上記に加えて、漢方薬やレキサルティ(ブレクスピプラゾール)等を組み合わせることもあります。

またうつ状態や不眠が強い場合には抗うつ薬を併用することや、うつ病治療を優先することがあります。

ストラテラ(アトモキセチン)カプセル

青いカプセルに入っているのが特徴的な薬です。(他の剤形もあります)

ノルエピネフリン再取り込み阻害薬(NRI)で、脳内のノルエピネフリンのレベルを増加させることで、ADHDの症状を改善します。

副作用には頭痛、や吐き気、胃痛、性機能減退、不眠、過眠などが見られることがあります。

効果発現まで2-3週間かかることが多いです。

後発品のジェネリック医薬品も発売されており、抑うつ症状を伴っておらず、忘れ物、や2.3分の遅刻などが多い成人ADHD患者さんへのファーストチョイスとしてよく処方しています。

服用を継続すると「頭の中のごちゃごちゃ」が減ったと困りごとが改善する患者さんが多いです。

インチュニブ(グアンファシン)

インチュニブの有効成分はグアンファシン(Guanfacine)です。これはα2-アドレナリン受容体作動薬に分類されます。グアンファシンは、脳内のα2-アドレナリン受容体に作用し、神経伝達物質の放出を調節することで、注意力や衝動性、多動性を改善します。

ADHDで注意があっちこっちに行ってしまう症状に対して、効果があると落ち着いて話を聞けるようになります。

『ドラえもん』でいうところのジャイアンのようにすぐカッと怒ってしまうような、衝動性が強い患者さんに処方すると、カッと怒る頻度が減ります。

適応外ですが、複雑性PTSDの患者さんに処方するとトラウマのフラッシュバックなどが抑えられる傾向にあります。

インチュニブは「脳内多動を鎮める薬」と捉えることができるかもしれません。

もともと心臓疾患を治す薬として開発された経緯があるので(似た経緯を持つ薬にED治療薬のバイアグラがありますね)、副作用として低血圧を起こすことが知られています。日中眠くなってしまうことも多いので、夕食後に処方することが多いです。

一部の人には、眠気、疲労、頭痛、腹痛、食欲減退、めまいなどの副作用が見られることがあります。副作用が強い場合は、医師に相談することが重要です。また、妊娠の希望がある場合は処方できません。

エビリファイ(アリピプラゾール)

エビリファイは第3世代抗精神病薬に分類されます。抗精神病薬というのは脳内のドーパミン受容体やセロトニン受容体に作用し、神経伝達物質のバランスを調節することで、精神的な症状を改善するお薬の総称です。特に第3世代抗精神病薬はドーパミンの過剰にも不足にも作用する性質を持つことからDSS(ドーパミン・スタビライザー・システム)とも呼ばれています。

エビリファイは、ドーパミンおよびセロトニンの受容体に部分的に作用します。これにより、ドーパミンの過剰または不足を調節し、精神的な症状を改善します。

エビリファイは高容量6㎎~24㎎と低用量3㎎以下で異なる作用を持つ薬でもあります。高容量処方により、統合失調症、双極性障害(躁うつ病)等を治療します。また、うつ病治療の増強療法として使われることも多いお薬です。

いわゆるASD(グレーゾーンも含む)、自閉スペクトラム特性を持つ患者さんは、周囲の音や光といった情報を取捨選択する能力が低いことが多いのですが、(それゆえカクテルパーティ効果などの情報の取捨選択能力が働きにくく、混雑した空間などが苦手な方が多いです)低用量でエビリファイを処方すると、感覚の取捨選択が行いやすくなります。

寝ていても些細な物音で起きてしまう場合などに使うと睡眠の質が上がります。

エビリファイの代表的な副作用にアカシジアや過食がありますが、3㎎以上で出現することが多いので、1日1mgや2㎎で内服している場合はほとんどこれらの症状はでません。

一部の人には、体重増加、眠気、不安、吐き気、頭痛などの副作用が見られることがあります。重篤な副作用が出た場合は医師にご相談ください。

頭痛に効く漢方(速効性あり)

2024.08.30

テスラクリニックでは、漢方薬の処方も積極的に行なっております。

世間的には「体質改善」目的に内服して、いつの間にか効いているというようなイメージを

持たれている方が多いのではないでしょうか。

実は、漢方薬の醍醐味は速効性にあります。

必ずしも正確な説明ではないですが、イメージとしては、複数の生薬が「刺激として」体の

中のスイッチをオンにしたりオフにしたりして効果を発揮する場合があります。

そのため、薬を飲む→吸収されて血流に乗って特定部位に効果を発現というような塩梅では

なく、場合によっては舌に薬がついた瞬間に症状が改善されるという報告もあるようです。

今回は、「五苓散」に焦点を絞ってお話をしましょう。

頭痛に効く漢方:五苓散

五苓散は、心療内科・精神科領域では「頭痛」に対して処方されることが多いお薬です。脳

神経外科では、「脳浮腫」といって、脳梗塞や脳腫瘍、脳梗塞などで処方されることがある

お薬です。脳浮腫は、文字通り脳細胞が浮腫んだ状態です。進行すると呼吸や循環の中枢を

圧迫して死に至ることもある状態です。

五苓散はアクアポリン4という、水を細胞内に流入させる出入り口に作用して、水を細胞外

に出して脳浮腫を改善していきます。

専門用語でよくわからないという方や、そもそも他の頭痛薬(ロキソニンなどの消炎鎮痛剤)

や水分を追い出す薬(利尿剤)じゃダメなの?という反応をする方もいますよね。

さて、私たちの体は、概ね7割が水からできていて、絶えず移動しながら入れ替わっていま

す。それがなんらかの原因で全身または特定の部位に溜まったり、不足したりすることがあ

ります。前者はむくみとして、後者は乾燥として症状が現れます。

むくみのような水の代謝異常は急性の炎症によって起こる場合と、心臓(ポンプ)や腎臓(排出

)の動きが悪くなって起こる場合があります。後者の場合は、全身の水の代謝が悪くなって

いるので、利尿剤などの西洋薬が適しています。利尿剤は全身の余分な水を出してくれます

。

しかしながら、水の代謝異常の多くは全身ではなく局所に現れます。足のむくみなどはその

代表です。

局所に現れた水分の代謝異常に対して利尿剤を用いると、全身に作用するために、他の部位

で水不足が発生したり、電解質(Na,K,Clなど)のバランスが崩れたりします。さらに、水が

溜まってしまった原因の解決にも繋がらないです。

理想は、水分過多の部分の水だけ動かすことです。そして、漢方薬は特定の部位の浮腫を解

決できて、五苓散の場合はそれが頭だということです。

なぜそのようなことが可能かというと、私たちの体は諸説ありますが60兆個程度の細胞で

できているとされています。その一つ一つには「アクアポリン」と呼ばれる水の出入り口が

存在します。臓器や器官でどのアクアポリンが存在するかが微妙に異なっていて0〜12ま

で、13種類が存在します。脳細胞にはアクアポリン4が存在しています。これがなんらかの

原因で開きっぱなしになって、脳細胞の中に水がどんどん入ってくるから脳浮腫や頭痛にな

ります。

五苓散は、この開きっぱなしになっているアクアポリン4を閉じて、余分な水の流入を抑え

ることが証明されています。

脳のむくみだけを改善させて、他の部位には一切影響しないというのが特徴です。

五苓散のこういった効果は、その構成成分である蒼朮(そうじゅつ)、猪苓(ちょれい)に含ま

れるマンガンが重要な役割を果たしているとも言われています。

頭痛、二日酔いに効く漢方として、五苓散を覚えておくことをおすすめします。

暑く、体調を崩しやすい日が続いておりますので、みなさま、お気をつけてお過ごしください。

文責:高橋理程

精神科・心療内科の受診費用

2024.08.30

「初診にいくらかかりますか?」というお問い合わせが多いので掲載させていただきます。

実は2024年6月の診療報酬改定で、精神科受診時にかかる負担金額は少し下がりました。

診療報酬改定は2年に1度実施されるので、下記の記事は2026年5月までのものとなります。

初診料:初めてクリニックにかかるとき(もしくは数か月ぶりの受診)

初めて受診される方には30分程度予約時間を確保していただいています。

初診で算定されるものは以下のものがあります。

- 初診料 291点

- 通院精神療法(30分以上)(1以外) 390点

- 心理検査(CES-D、AQ)80点

- 処方箋料 60点

- 夜間・早朝加算(平日18時以降、土曜日12時以降、日曜祝日のみ) 50点

※医療情報取得加算等は一部省略しています。

上記の合計点数が 871点になるので、夜間や土日に受診した場合おおよそ2610円程度になります。

平日日中に受診した場合は150円程度安くなります。

血液検査

うつ症状や不安・動悸・不眠などの症状の裏側に内科的な疾患が隠れていることがあり、別途血液検査を実施することがあります。

鑑別している疾患としては甲状腺機能亢進症による動悸や甲状腺機能低下症による抑うつ状態、鉄欠乏性貧血や潜在性鉄欠乏による不安、抑うつ症状などです。

特に鉄欠乏性貧血や潜在性鉄欠乏症は若い女性に多く見られます。鉄の補充療法で気分の落ち込みが大きく改善することもあり、積極的にくわしくはこちら。

また中性脂肪やコレステロール、血糖値が常に高い状態だと、うつ病の治療に難渋することがあり、生活習慣病の早期発見・早期治療もうつ病治療のうえで大事な要素です。

血液検査は実施内容にもよりますが、費用が2000円~3000円程度かかります。

診断書

病気療養のため会社に提出する診断書や学校に合理的配慮を求める意見書、ハローワークに提出する傷病証明書兼主治医意見書は保険適応外となり5500円(税込)の実費がかかります。

再診:2回目以降の受診

- 再診料 75点

- 通院精神療法5分以上30分未満 290点

- 心理検査(CES-D、AQ) 80点

- 処方箋料 60点

- 夜間・早朝加算(平日18時以降、土曜日12時以降、日曜祝日のみ) 50点

再診時の費用は上記合計が555点となるので1660円程度の自己負担となります。

傷病手当金意見書交付料

傷病手当金意見書交付料には100点の保険点数が設定されており、受診の際に記載することが可能です。

自己負担金は300円程度になります。

傷病手当金の申請期間は初診から最終受診日までとなっております。未来の日付で記載することはできませんのでご了承ください。また、期間中に長く受診できていない期間があると記載することができませんので、継続的な受診をお願いいたします。

暑い夏はオンライン診療で

当院はオンライン診療も行っております。7月8月の日中は40度以上にあがる昨今、うつ状態や発達特性があることによりセルフモニタリング能力が落ちている方の外出は非常に危険です。

オンラインでの初診・再診も受け付けておりますので、暑さで通院が困難な方や遠方からの受診の際にはぜひご利用ください。

- 初診料(情報通信機器)253点

- 再診料(情報通信機器)75点

- 処方箋料 60点

- システム利用料(自費) 2530円

オンラインでの自己負担金は再診の場合2980円程度です。通常の診療より1500円程度高くなりますが、交通費とのバランスを考えると、悪くない選択肢ではないでしょうか。

当院はオンラインで診療を開始しても、途中から通院での診療に切り替えることが可能です。オンラインでのみ診療している東京のクリニックで受診するよりも、何かあったときにすぐ直接相談できる地元のクリニックの方が安心かと思われます。