ブログ記事一覧

精神科医は自分を治せない。占い師は自分を占えない。

2025.10.17

「心のプロなら、自分の心も上手に扱えるはず」

そう思われることがあります。

でも現実は、精神科医も自分のメンタルで悩みます。

占い師も、人生の大事な場面では誰かに占ってもらいます。

これは「プロでも意外とダメなんだよ」という話ではありません。

人間の心には“構造的な限界”があるという話です。

■ なぜ人は「自分のこと」だけ客観視できないのか?

① 感情は“体験としてくっついている”から

他人の悩みであれば、少し距離を置いて考えられます。

けれど自分の悩みになると、感情が直接ぶつかってきます。

- イライラ

- 不安

- 恐れ

- 恥

これらは“分析する対象”ではなく“体験そのもの”として押し寄せます。

その瞬間、「考える」より先に「反応」してしまう。

② 認知バイアスと防衛機制が働く

人は、見たくないものを無意識に避けます。

都合のいいように解釈することもあります。

- 「本当はつらい」と気づかないようにする

- 「これくらい大丈夫」と思い込む

- 「自分は悪くない」と自分を守る

心には自己防衛の仕組みが組み込まれています。

それは生き延びるために必要な機能です。

でも同時に、自分を正しく評価することを妨げます。

③ “自分”という対象だけルールが変わる

他人を理解するときには論理や知識を使えます。

でも「自分」を理解しようとした途端、感情・記憶・価値観などが混ざり合い、

主観と客観の境界が崩れます。

いわば、

自分で自分の目を見ることはできない

という状態です。

■ プロですら例外ではありません

● 精神科医の場合

精神科医は病気の診断基準であるDSM-5や治療理論を知っています。

でもそれは「他人を診るための道具」です。

いざ自分が苦しい時にはこうなります:

- 「これは病気なのか?それとも甘えなのか?」

- 「患者さんにこんなこと言ってるくせに、自分は…」

- 「医者なのに助けを求めていいのか?」

感情・責任・プライドが入り込み、冷静な判断が難しくなります。

だから精神科医も、別の医師に相談します。

● 占い師の場合

占いは象徴やカードを読み解く技術です。

しかし、“自分の未来”がかかった瞬間、解釈が濁ります。

- 「これは悪い結果…でもきっと違う意味かも?」

- 「こうなってほしい」という願望が入り込む

- 「怖いから、見たくない」

その結果、正確に読むことができなくなります。

だから占い師も、人生の岐路では他の占い師を頼ります。

■ 共通点:人間は“鏡”なしでは自分を見られない

精神科医も、占い師も、実は「他者の心を映す鏡」として機能しています。

ですが、鏡は自分自身を映せません。

- 自分の感情を整理するには、他者の視点が必要

- 自分の思考のクセを知るには、誰かに言葉を返してもらう必要がある

- 自分の価値観を再構成するには、対話というプロセスが必要

心の問題は、“一人で”扱うように設計されていません。

■ ここが核心:

「助けを借りること」は弱さではなく、“構造的に正しい”

人間は、自分の心を100%客観視できないようにできています。

これは「意志の弱さ」でも「知識の不足」でもありません。

脳と心の構造上の限界です。

だから、

- 「自分でなんとかしなきゃ」

- 「迷惑をかけたくない」

- 「こんなの自力で解決できるはず」

という考えは、とても尊い努力ですが――

科学的には、非効率で、時に危険です。

■ 終わりに:あなたに伝えたいこと

精神科医ですら、一人で自分を治すことはできません。

占い師ですら、一人で自分を占うことはできません。

それは“能力が足りない”からではなく、

人間の心が「そういう構造」でできているからです。

だから、あなたも「自分でどうにかしなきゃ」と思わなくて大丈夫です。

一人で抱え込まないことは、弱さではなく“合理的な選択”です。

心を映す鏡として、

思考を整理する相棒として、

メンタルクリニックをご利用ください。

リワークとは ― 職場復帰を支えるリハビリプログラム

2025.10.07

リワークとは?

「リワーク(Rework)」とは、うつ病や適応障害、発達障害などの精神的な不調で休職した方が、職場復帰に向けて行うリハビリプログラムのことを指します。

医療機関や地域のリワーク支援施設で実施され、通院治療だけではカバーしきれない「仕事に戻るための準備」を整える役割があります。

リワークの目的

リワークの大きな目的は以下の3点です。

- 生活リズムの安定

休職中は昼夜逆転や不規則な生活になりがちです。リワークを通じて規則正しい生活を取り戻します。 - 仕事に必要な集中力・持続力の回復

長時間の業務に耐えられるよう、段階的に作業時間を伸ばしていきます。 - 対人関係スキル・ストレス対処法の習得

職場で再び人間関係のストレスを受けても対応できるよう、グループワークや心理教育を行います。

リワークで行う内容

施設によって違いはありますが、代表的なプログラムには次のようなものがあります。

- 朝のミーティング・日報作成

- 認知行動療法を基盤とした心理教育

- 集中トレーニング(読書・PC作業・軽作業など)

- グループディスカッション

- 運動やリラクゼーション

- 模擬出勤や職場復帰に向けたシミュレーション

リワークの対象となる人

- うつ病や適応障害で休職中の方

- 発達障害や不安障害などで、就労継続に困難を感じている方

- 復職後すぐに再休職してしまった方

医師の診断・主治医の紹介が必要となることが多く、利用には医療保険や自立支援医療制度が適用される場合もあります。

リワークの効果と再休職予防

研究によれば、リワークを経て復職した方は、再休職率が低下することが報告されています。

単なる「復職」ではなく、「持続的に働き続けられること」を目指せるのが、リワークの大きな価値です。

まとめ

- リワークとは、休職から職場復帰までをサポートするリハビリプログラム。

- 生活リズム、集中力、対人スキルの回復を目的とする。

- 医療機関や専門施設で実施され、再休職を予防する効果がある。

精神的な不調からの職場復帰は、治療だけでなく「社会復帰のリハビリ」が欠かせません。

リワークを活用することで、安心して職場に戻り、長く働き続けるための力を取り戻すことができます。

リモートワークは“距離の問題”ではない——現場を知らずに語ることの危うさ

2025.10.05

近年、転職市場では「リモートワーク可」が働き方の前提条件のように語られることが増えました。

もちろん、リモート自体が悪いわけではありません。

むしろ、育児や介護、体調などの事情を抱えながらも働き続けられる手段として、リモート環境の整備は社会的に重要です。

ただし、私は一つだけ、どうしても引っかかることがあります。

「リモートワークを希望する人」が、一度も現場に足を運んだことがないままその働き方を前提にしているケースです。

そこには、距離そのものよりも深刻な問題——“現場への敬意の欠如”が潜んでいると感じます。

■ 「現場」は単なる作業場所ではない

私は精神科医として、日々、診察室で人と向き合っています。

患者さんの言葉は、文面だけを読んでも意味を成しません。

声のトーン、沈黙の長さ、目の動き——その“間”にこそ、最も大事な情報が隠れている。

同じように、どんな職種であっても「現場」には、言葉にならない“文脈”が流れています。

作業効率やタスク管理では拾いきれない、暗黙知や関係性のダイナミクスです。

それを知らずにリモートで仕事を完結させようとするのは、まるで患者を診ずにカルテだけで診断を下す医者のようなものです。

■ 上流と下流のナラティブを知らずに仕事はできない

現場を経験せずに働く人の多くは、自分の仕事の“前後”を想像しにくい。

たとえば、企画職が営業現場を知らずに戦略を立てれば、数字は整っても魂が抜ける。

逆に、オペレーション側が経営の視座を理解しなければ、効率化は単なる消耗戦になる。

リモートが成立するのは、上流と下流の物語を行き来できる人だけです。

それは「現場を知る」という単純な経験の積み重ねに他なりません。

■ 距離をとることは悪ではない。ただし、物語を共有しているなら。

私は、リモートワークを否定したいわけではありません。

むしろ、信頼が構築され、ナラティブを共有できているチームにおいては、

物理的な距離がある方が、創造的な対話が生まれることすらあります。

問題は、“距離をとること”ではなく、“物語を共有せずに距離をとること”です。

現場に立ったことのない人が、現場を想像せずに働くと、

そこに生まれるのは「効率化」ではなく「断絶」です。

■ 結び:「現場を尊重できる距離」を選ぼう

これからの時代、リモートかオフィスかという二項対立は意味を失っていくでしょう。

問うべきは、

「あなたは、どのくらい現場を理解してから距離をとりますか?」

ということです。

リモートとは“距離の取り方”ではなく、関係性の設計そのものです。

現場を一度でも見たことのある人だけが、

その距離の取り方を成熟したものにできる。

だから私は今も、「現場を知らないままリモートを語る」ことにだけは、

静かな違和感を覚えるのです。

セカンドオピニオンを受けたい!→自費になるってどういうこと?

2025.09.26

1. セカンドオピニオンとは?

セカンドオピニオンとは、今かかっている主治医とは別の医師に「診断や治療方針について意見を聞くこと」です。

「今の治療でよいのか」「他に選択肢はあるのか」を確認するために、多くの方が利用します。

2. 保険診療と自費診療の違い

日本の医療は原則「健康保険」が使えます。

ただし、保険が使えるのは“治療”が目的の場合だけです。

例:薬を処方する、検査を行う、症状に対応する など。

一方で、セカンドオピニオンは「治療」ではなく、意見を聞くこと自体が目的です。

そのため、保険のルール上「対象外」とされ、自費(自由診療)扱いになります。

3. よくある誤解

- 「診察だから保険がきくのでは?」 → 実際には“相談”の位置づけなので対象外。

- 「紹介状があれば保険でできるのでは?」 → 紹介状は情報共有のための書類で、保険の可否には影響しません。

- 「検査をすれば保険になるのでは?」 → 検査をすればその分は保険算定できますが、「意見を聞く時間」自体は自費です。

4. まとめ

- 治療目的 → 保険診療

- 意見を聞く目的 → 自費診療

セカンドオピニオンが自費になるのは、「保険のルールが“治療”に限られているから」というシンプルな理由です。

安心して治療を続けるために、自費であっても価値がある選択といえます。

最後まで読んでくださりありがとうございます。

「セカンドオピニオンを受けたい!」と思ったとき、

- 主治医を変えたいのか?

- 治療方針を見直したいのか?

- それとも純粋に他の医師の意見を聞きたいのか?

――その目的をはっきりさせることが、よりよい相談につながります。

テスラクリニックでのご相談について

当院では、「医療相談枠」(15分あたり3,300円)を設けています。

これは「セカンドオピニオン外来」とは異なり、紹介状や検査データの提出を必須としていません。

現在の治療について不安がある、別の視点を聞いてみたい――そのようなときに、患者さんの感じていること・考えていることを整理し、次の一歩を一緒に検討する場としてご利用いただけます。

必要に応じて、専門医療機関や正式なセカンドオピニオン外来をご案内することも可能です。

オンラインでも同様にご相談いただけます。

紹介状(診療情報提供書)を「開けてもいい?」——知っておきたい法律とマナーの境界 2025年12月27日修正

2025.09.26

病院で渡される紹介状(診療情報提供書)

「自分の体のことなのに、中身が見られないのはモヤモヤする……」

「封筒にしっかりノリ付けされているけど、勝手に開けたらマナー違反? 法律違反?」

そんな疑問を抱く方は少なくありません。今回は、紹介状をめぐる「法律」と、意外と知られていない「医療現場の本音」を整理してお伝えします。

1. 法律上のルール:勝手に開けると「罪」になる?

結論から言うと、患者さん本人が開封して刑罰を受けることは、実務上まずありません。

刑法133条には「信書開封罪」があり、正当な理由なく他人宛の手紙を開けることは禁じられています。紹介状は「医師から医師へ」宛てたものなので、形式的にはこれに触れる可能性があります。

しかし、紹介状の内容は「あなた自身の個人情報」です。 厚生労働省の指針でも、患者さんには自分の診療情報を知る権利(開示請求権)が認められています。自分の情報を確認する行為には「正当な理由」があると考えられるため、警察が動くような事態にはならないのが通例です。

2. それでも「開けないで」と言われる、切実な理由

法律で罰せられないなら開けてもいいのか? と言われると、実はおすすめできません。 それには医療現場ならではの理由があります。

① データの「信頼性」が損なわれる

封が切られていると、受け取る側の医師は「自分に不都合なデータ(検査結果や過去の経歴など)を抜き取ったのではないか?」という疑念を抱くことがあります。情報の正確性が担保されないと、診断に支障が出る恐れがあります。

② 医師との信頼関係への影響

医療は、医師と患者さんの信頼関係で成り立っています。 「開けないでください」と渡されたものを無断で開けてしまうと、新しい担当医に「ルールを守らない人」「コミュニケーションが難しい人」という先入観を与えてしまうリスクがあり、結果として損をするのは患者さん自身になってしまいます。

③ 心理的なショックを受ける可能性

紹介状には、医師同士が効率的に情報を伝えるため、専門用語や非常にストレートな表現(例:疑われる病名や、治療への協力度など)が使われます。それを説明なしに直接目にすることで、大きなショックを受けてしまうケースがあります。

3. 「中身を知りたい!」を叶えるスマートな方法

中身が気になるのは、自分の体に関することですから当然です。 こっそり開けるのではなく、作成した医師に「自分の状況をしっかり理解しておきたいので、紹介状のコピー(または控え)をいただけませんか?」とお願いしてみるのがスマートです。

まとめ

- 本人が開けても罪に問われることはまずない。

- ただし、無断で開けると「情報の信頼性」や「医師との関係」にヒビが入るリスクがある。

- 中身を知りたいときは、遠慮なく「コピー」を依頼するのが一番の近道。

紹介状は、あなたの治療を次のステージへスムーズに引き継ぐための「大切なバトン」です。ルールとマナーを守りつつ、自分の情報を賢く管理していきましょう。

家族がうつ病になったとき、どう寄り添えばいいのか?

2025.08.24

身近な人が「うつ病」と診断されたとき、家族はどんなふうに接したらよいのでしょうか。

「どう声をかけたらいいのか分からない」「励ました方がいいのか、そっとしておくべきか…」と悩む方は多いと思います。

ここでは、うつ病の方に家族ができるサポートを、わかりやすくまとめました。

1. 病気として理解する

うつ病は「気の持ちよう」や「性格の問題」ではなく、医学的に認められた病気です。

「がんばれば治るはず」「怠けているだけ」といった言葉は、患者さんをさらに追い込んでしまいます。

まずは「病気なんだ」という理解から始めてください。

2. 休養と安心を優先する

うつ病のときは、心も体もエネルギーがすっかり消耗しています。

十分な睡眠や休養がとれるように、静かな環境を整えることが大切です。

また、「死にたい」といった強い思いが出る場合もあります。そんなときは、一人にせず見守ってください。

3. 日常の負担を減らす

料理・掃除・買い物など、日常のちょっとしたことも、うつ病の時期にはとても重荷になります。

できる範囲で家族がサポートし、「本人が全部やらなければならない状況」を減らしてあげましょう。

「今日は私が夕食を作るね」そんな一言だけでも、大きな支えになります。

4. 無理に話させない

「どうしてつらいの?」「もっと前向きに考えてみたら?」と問い詰めるのは逆効果です。

話したくないときは、無理に言葉を引き出す必要はありません。

ただそばにいて、静かに聞いてあげること。

その「安心できる空気」が、患者さんにとって一番の薬になります。

5. 治療を一緒に支える

通院やお薬の継続は、うつ病から回復するための大切な柱です。

でも、気持ちが落ち込んでいると「病院に行きたくない」「薬をやめたい」と感じることも。

そんなとき、家族が「一緒に病院へ行こうか」と寄り添ってくれると、とても心強いものです。

6. 家族も無理をしない

「支えなきゃ」と思うあまり、家族自身が疲れてしまうことも少なくありません。

ときには相談窓口や支援機関を利用して、家族自身の心も守ってください。

家族が元気でいることは、患者さんにとっても安心につながります。

まとめ

うつ病の回復を助けるのは、「無理に治そうとすること」ではなく、安心できる環境をそっと整えることです。

あたたかい見守りと小さなサポートが、患者さんの大きな力になります。

適応障害?それともうつ病?病院を受診するのはいつがいい?

2025.07.28

はじめに:誰にでも起こりうる「心の不調」

「最近、仕事がつらい」「涙が出る」「朝起きられない」「でも、これって“病気”なのかな?」

そんな疑問を持ってこの記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

心の不調は誰にでも起こりえます。

しかし、「これって適応障害?うつ病?それともただのストレス?」と迷ったとき、受診のタイミングを逃さないことがとても大切です。

適応障害とうつ病の違いとは?

| 項目 | 適応障害 | うつ病 |

|---|---|---|

| 原因 | 明確なストレス因(例:職場の異動、家庭内トラブルなど) | 原因が明確でないことも多い |

| 症状 | 抑うつ、不安、イライラ、不眠などがストレス状況に反応して出現 | 気分の落ち込み、意欲低下、興味喪失、自責感、希死念慮などが持続的にみられる |

| 経過 | 原因から離れると改善することが多い | 時間が経っても自然回復しにくく、長期化しやすい |

| 重症度 | 軽度〜中等度 | 中等度〜重度 |

※DSM-5を基に整理

どんなときに受診したらいい?

受診を検討すべき目安を以下に整理します:

✅ 2週間以上、不調が続いている

- 気分の落ち込み、食欲低下、眠れない、仕事に行けない etc.

✅ 日常生活や仕事に支障が出てきた

- 遅刻・欠勤が増えている

- ミスが多く、集中できない

- 人と会うのがおっくうになってきた

✅ 身体にも影響が出ている

- 胃痛や頭痛が続く

- 何度も風邪を引くようになった

- 朝が特につらくて起きられない

✅ 「もう限界かもしれない」と感じる瞬間がある

- 「自分がいない方がいい」と思ってしまう

- SNSを見ていて涙が出る

- 怒りや不安がコントロールできない

よくある相談:「受診するほどじゃないと思ってた」

実際、初診時によく聞かれる言葉があります。

「もっと早く来ればよかった」

「自分では“甘え”だと思ってた」

「休むことに罪悪感があって……」

こうした思い込みが回復を遅らせてしまうこともあります。

メンタルの不調は早めに相談すればするほど軽症で済みます。

病気かどうかを判断するのは医師に任せて、気になる時点で受診してよいと思われます。

適応障害から「うつ病」へ──進行してしまうケースも

適応障害は、ストレス源(職場・家庭など)からの影響によって一時的に心身のバランスが崩れる状態です。

しかし、放置したり無理を続けたりすると、次第にストレス耐性が低下し、うつ病へ移行することがあります。

【進行例】

- 最初は「会社の上司との関係がつらい」という不安や焦燥感だった

- 我慢し続けるうちに食欲がなくなり、寝ても疲れが取れないように

- 次第に「自分がダメだからだ」「消えてしまいたい」という気持ちに

- 通院したときには、すでに中等度以上のうつ病と診断された

このように、「環境ストレス」が発端でも、長期化・重症化して「病気の自律性」が強くなると、単なる適応障害では済まなくなってしまいます。

「休む」ことが、なぜこんなに難しいのか?

多くの方が、医師に「一度休みましょう」と勧められたとき、こう答えます:

「迷惑をかけたくない」

「休むなんて甘えているみたいで……」

「みんな我慢してるのに自分だけ休むのはダメだと思った」

しかし、こうした思い込みこそが回復を遅らせてしまいます。

休むとは「逃げ」ではなく、回復に必要な“治療のひとつ”です。

例えば骨折したらギプスで固定し、安静にするように、こころの疲労にも「休息という処方」が必要です。

治療・療養のポイント

- 休職や休学は「自己責任」ではなく「治療の一環」

- 医師の診断書があれば制度的にも休むことが認められることが多い

- 精神保健の制度(傷病手当、自立支援医療など)で経済的なサポートも可能

まとめ:悩んだら、まずは相談を

- 適応障害とうつ病は“重なって”現れることもあります

- 病気かどうかを「自己診断」しすぎないでください

- 心や体に不調が出たら、それはすでにサインです

「病院に行ってもいいのか?」と迷ったら、それはもう行っていいサインです。

ご相談はお気軽に

当院では初診の方でも安心してご相談いただけるよう、WEB問診やLINEでの事前相談もご用意しています。

気になる症状がある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

減酒の薬、セリンクロ──やめなくていいお酒の治療の話

2025.07.01

「お酒をやめるのは無理。でも、減らしたい」

そんな声を多く耳にします。

仕事のストレス、人付き合い、孤独感──

飲酒の背景には、それぞれの人生があります。

けれど、飲みすぎによって健康を損ねたり、家庭や仕事に影響が出始めたりすると、「そろそろ向き合わなければ」と感じる方も少なくありません。

完全にやめるのは難しいけれど、「少しずつでも減らせたら」。

そのような方に対して、医学的にアプローチできる選択肢のひとつが**セリンクロ(一般名:ナルメフェン)**です。

セリンクロとは?──“飲酒前に飲む”減酒の薬

セリンクロは、アルコール依存症の方を対象とした治療薬です。

従来の治療薬とは異なり、「断酒」ではなく「減酒」を目的としています。

- 服用タイミング:お酒を飲む可能性のある日の、飲酒の1〜2時間前に1錠

- 作用機序:脳の報酬系に働きかけ、飲酒による快感を和らげる

- 特徴:毎日飲まなくてもよい“必要時服用型”

つまり、「今日は飲んでしまいそうだな」と思う日だけ服用する薬です。

完全にやめるのが難しい方でも、少しずつ飲酒の頻度や量をコントロールする手助けになります。

とはいえ──治療の第一選択は「断酒」です

ここで大切なことをお伝えします。

セリンクロは確かに画期的な薬ですが、**アルコール依存症の標準的な治療はあくまで「断酒」**です。

セリンクロは、どうしても断酒が難しい場合に、次善の策として「減酒から始めたい」という希望に寄り添う選択肢です。

したがって、対象となるのは医師が「アルコール依存症」と診断した方のみです。

単なる“飲みすぎ”や“気になる程度”では処方の対象にはなりません。

「飲んだ量」を記録してみませんか?──減酒にっきアプリの活用

減酒治療をサポートするツールとして、**大塚製薬が提供している無料アプリ『減酒にっき』**があります。

- 飲酒日・飲酒量の記録

- 飲まなかった日には「クローバー」、適量の日には「スマイル」などの視覚的フィードバック

- 日記形式で気分や体調も記録可能

こうした自己観察の習慣は、セリンクロの効果をより実感しやすくするだけでなく、自分自身の変化に気づく大きな手がかりになります。

※アプリの使用だけで治療が完結するわけではなく、医師の診察と併用して用いることが推奨されています。

最後に──「お酒をやめるか、やめないか」はあなたが決めていい

減酒治療の目的は、「依存に支配されない人生を取り戻すこと」です。

そのための方法が、断酒であっても、減酒であっても、「自分で選ぶ」ことが何より大切です。

当院では、アルコールとの付き合い方を見直したいと考えている方のご相談をお受けしています。

ひとりで抱え込まず、まずは話してみませんか?

※ご注意

- セリンクロは、医師の診断と処方が必要な医療用医薬品です。

- 本記事は情報提供を目的としており、特定の治療を推奨するものではありません。

- 治療の可否や適応については、必ず医療機関でご相談ください。

退職届を拒否されたらどうする?法律と実務で押さえるべきポイント【現役医師が解説】

2025.06.02

「退職届を受け取ってもらえない」──それでも辞められるって本当?

こんにちは、テスラクリニックです。

今回は、よくご相談いただく「退職にまつわるトラブル」について取り上げます。

特に多いのが、

「退職届を出したのに、上司に『認められない』と言われて困っています…」

というお悩み。

法律的にはどうなのか? そして、職場と揉めずに退職するにはどうすればいいのか?

今日は少し丁寧に考えてみたいと思います。

🧭 法律では「2週間前の退職申し出」でOK

民法627条によれば、正社員などの無期雇用の労働者は2週間前までに退職の意思を伝えれば、原則として退職できます。

就業規則に「1ヶ月前までに申し出ること」と書かれていても、法律の原則が優先されるケースが多いのが実際です。

🤝 でも、職場の現場では“人間関係”がある

ここで忘れてはいけないのが、会社や上司の側にも事情があるということ。

多くの企業では、人手不足や引き継ぎの問題に常に悩んでいます。

「急な退職」が発生すると、そのしわ寄せは同僚や管理職に向かいます。

例えば、人事の方から見れば、

「この1ヶ月で後任を探し、引き継ぎをしてもらい、顧客対応に穴が空かないよう調整する」

というハードモードをこなさなければならない。

だからこそ、就業規則で「1ヶ月前の申し出」をお願いしている企業が多いのです。

⚖️ それでも、辞める権利は守られる

とはいえ、心身に限界がきている状態で「あと1ヶ月がんばれ」と言われるのは酷な話です。

私たち精神科の外来でも、「もう限界。でも会社が辞めさせてくれない」と涙ながらに語られる方がいます。

法律は、最終的には働く人の“逃げ道”を守るために存在します。

2週間ルールは、まさにそのための安全弁です。

✅ 退職届を拒否された場合の対応

- 書面で記録を残す(内容証明郵便)

- メールやLINEでも記録は有効

- それでも辞めさせてもらえない場合は、労基署や退職代行も視野に

🧘♀️「揉めずに辞める」ためにできること

- なるべく感情的にならず、淡々と意思を伝える

- 可能であれば引き継ぎ計画を用意しておく

- 上司や同僚に感謝の一言を添える

これらは義務ではありませんが、「円満退職」を目指す上での知恵です。

👨⚕️ それでも心が折れそうなときは

「辞めたい」と思う気持ちは、心からのSOSかもしれません。

追い詰められて体調を崩してしまう前に、どうか早めにご相談ください。

当院では、退職や職場の人間関係でお悩みの方にも対応しています。

💬 ご相談はお気軽に

✅ 退職を考えているけど手続きに不安がある

✅ 職場とのやり取りで疲弊している

✅ 初診から話を聞いてほしい

当院では、会社・個人事業主・人事の方からのご相談も承っております。

職場のメンタルヘルスに関する医療相談は、25分あたり5,500円(税込)です。

ご希望の際は、「医療相談」としてご予約ください。

日曜・夜間の診療も可能です。

公式LINEまたはWeb予約からどうぞ。

🔚最後に

辞める側、支える側、それぞれに“正しさ”があります。

だからこそ、対立ではなく「整理された対話」が必要だと私たちは考えています。

もし今、ひとりで悩んでいる方がいれば。

その荷物を、ほんの少しだけでも一緒に持たせてください。

仕事を辞める前に精神科を受診しないと損をする?――初診日の落とし穴とは

2025.05.26

「仕事を辞めようかな」と感じているあなたへ

朝、職場のことを考えると胸が苦しくなったり、

涙が止まらなくなったり――

それでも何とか日々をこなしている方が、いま多くいらっしゃいます。

「このままではもう無理かも」

そう感じて初めて、休職や退職を考える方も少なくありません。

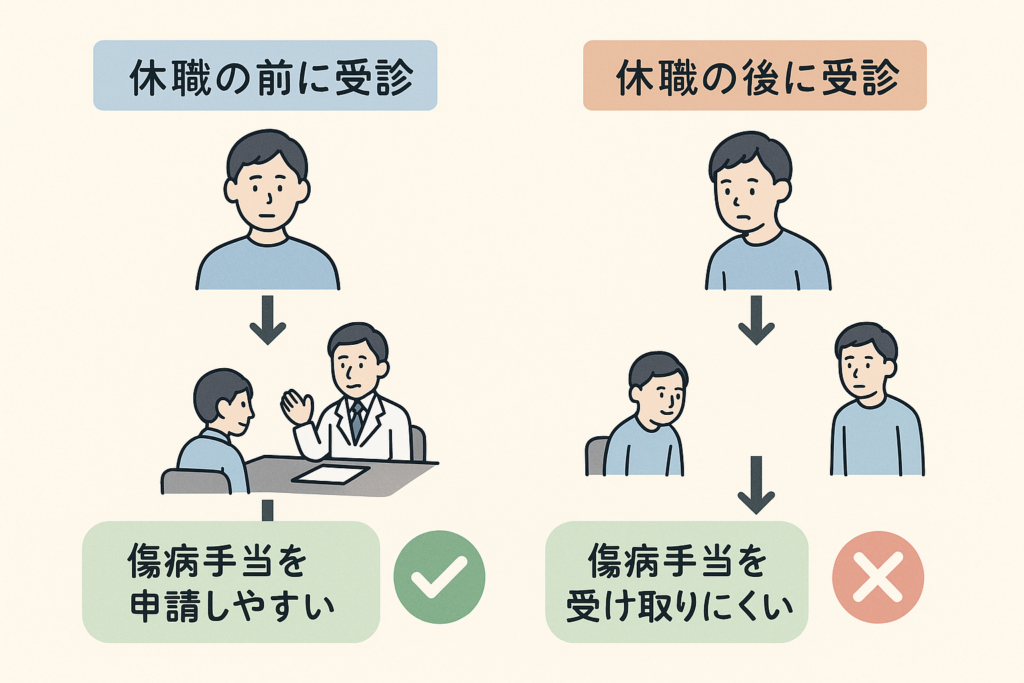

ですがそのとき、「受診のタイミング」によっては制度が使えなくなることがあるのをご存知でしょうか?

たとえば、傷病手当や失業給付などの公的制度は、**“いつ医療機関を受診したか(初診日)”**によって使えるかどうかが変わってしまう場合があります。

本記事では、知らないと損をしてしまう「初診日の落とし穴」について、できるだけわかりやすく解説します。

精神科を受診するタイミングには、制度上の“盲点”があります

私たちは日々、こんなご相談を受けています。

「体調を崩して仕事を休んだのですが、あとから病院に行っても手当はもらえるのでしょうか?」

「退職したあとに受診したのですが、傷病手当金が申請できないと言われました…」

このようなケースでは、医療機関を受診した“日付(初診日)”が重要な意味を持つことがあります。

制度上、初診日によって受けられる保障が変わることがあります

【傷病手当金申請】

- 初診日が仕事を休む前にあることが原則。

- 休職後に初診を受けた場合、傷病手当申請の対象外になる期間が生じる可能性があります。

【特定事由休職者としての失業給付】

- 精神的・身体的な理由による退職で、退職前から治療を受けている場合に適用されやすくなります。

- 退職後の初診となった場合、一般の自己都合退職とみなされることがあり、必要な給付を受けられなくなる可能性があります。

「病院に行くのはまだ早いかも…」と思っている方へ

精神科の受診は、なにも「すぐに診断書を書いてもらう」ためのものではありません。

・今の状態を整理してみたい

・自分にどんな選択肢があるか知りたい

・少し話をして、気持ちを落ち着けたい

そうした思いで受診される方がたくさんいらっしゃいます。

診断や薬が前提ではありませんし、相談だけでも構いません。

大切なのは、「適切なタイミングで、必要な支援につながること」

受診は、休職や退職を勧めるためのものではありません。

けれども、いざというときに制度を使える状態にしておくことは、結果的に自分を守ることにつながります。

当院では、そうした「まだ迷っている」「でも、少し相談してみたい」という方の初診も受け付けています。

オンライン診療も可能ですので、安心してご相談ください。